玉櫓復元

■DATA

建築:1620年頃

破却:1875年

規模:4間2尺5寸×3間1尺5寸(櫓本体)

2間×2間1尺5寸(多門)

建築:1620年頃

破却:1875年

規模:4間2尺5寸×3間1尺5寸(櫓本体)

2間×2間1尺5寸(多門)

現存の石垣上端部の規模や、正徳年間の実測記録である「村上御城郭」の記載から、4間×3間程度の二重櫓に、2間四方程度の多聞櫓が接続する構造だったことが判明する。櫓は1、2階が同大の「重箱櫓」となっており、2階からでも一定の下方射界が確保できる構造であった。傾斜地での戦いを主眼に置いた、山城の櫓にふさわしい造りと言えよう。同様の構造は村上城の他の多くの櫓にも共通し、特に靱櫓とは寸単位までまったく同一平面であった。いわば「村上城標準仕様」にしたがって築くことで工期を短縮したのであろう。

一方、文献によっては、玉櫓は「月見櫓」とも称されている。村上市が作成した復元予想図(右図)のように、望楼風の建物であった可能性も捨てきれないが、筆者が調べた限りでは高欄の存在を明示する古絵図や古記録は存在しないようである。よって、ここではオーソドックスな漆喰塗込めの櫓として復元した。

毎度よろしく、細部はテキトーだが、今では足を運ぶ人も少ない三ノ丸の塁線がきちんと防御されていたことを実感していただければ幸いである。

奥側の玉櫓は一種の望楼として復元されている。[ふるさとの日推進委員会『広告』より]

現地に足を運ぶと実感できるが、玉櫓を含めた三ノ丸塁線の石垣は、一部を除いて非常に低い。石垣修復工事に伴い、根石保護のための盛り土が施されたたため、一層低くなっているが、往時もほとんどの石垣は2尺~4尺の高さにとどまっていた。一般に「総石垣の城」として知られる村上城であるが、殊、三ノ丸に限って言えば、「切岸上に鉢巻石垣が巡っている」と称したほうが実態には近いだろう。

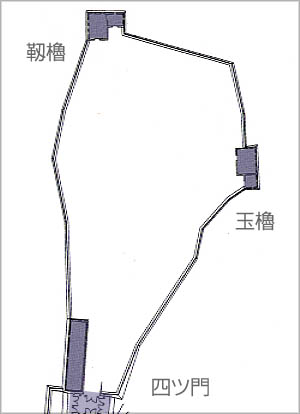

だが、石垣が低いからといって、三ノ丸近辺の防御が軽視されていたと判断するのは早計である。というのも、比較的自然地形に素直な村上城にあって、三ノ丸周辺のみは、まるで稜保式城郭を思わせるような複雑な塁線を巡らせているからだ。中でも玉櫓の周辺は、実戦に基づくもの…というよりは「机上軍学」的な造作になっており、どこか山城らしからぬ景観を形作っている。

こうした塁線構造の成立が慶長期の村上氏の城普請にまで遡るとは考えにくい。おそらく1620年代に堀氏によって、当時流行しはじめた机上軍学の成果を取り入れつつ築かれたのであろう。同じく技巧的な折れを繰り返す杉原、石原の総構えが、堀氏の代に築かれていることは示唆的である。

(初稿:2005.13.29/2稿:2017.07.23/最終更新:2018年10月25日)

妙に「軍学チック」な三ノ丸塁線の折れ。石垣は低くとも横矢はよくかかりそうだ。(「史跡村上城跡保存整備計画 資料編」より)